Free Cash Flow

Aus ControllingWiki

Achtung. Sie nutzen eine nicht mehr unterstützte Version des Internet Explorer. Es kann zu Darstellungsfehlern kommen. Bitte ziehen Sie einen Wechsel zu einer neueren Version des Internet Explorer in Erwägung oder wechseln Sie zu einer freien Alternative wie Firefox.Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung

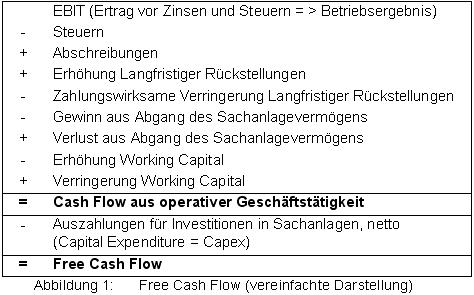

Mit dem sogenannten „Free Cash Flow“ (freier Geldstrom) werden die für Ausschüttungen und Kapitaldienst (Zinsen und Tilgung von Darlehen) zur Verfügung stehenden liquiden Mittel bezeichnet. Rechnerisch ergibt er sich aus der Differenz des Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit und den Netto-Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen (s. Abb. 1):

Grundlagen

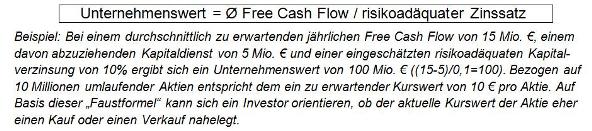

Seine besondere Bedeutung erlangte der Free Cash Flow durch die in den letzten 20 Jahren weit verbreitete „wertorientierte Unternehmensführung“. Deren grundlegende Gedanken kommen aus dem angelsächsischen Raum und sind von der dort vorherrschenden Börsenkultur bestimmt, die Unternehmen in erster Linie als Finanzanlagen betrachtet. Der Wert einer Finanzanlage (z.B. einer Aktie) ergibt sich zum einen aus den ausschüttbaren Zinsen (bei Aktien in Form von Dividenden) und zum anderen aus dem Verkaufswert der Anlagepapiere (bei Aktien deren Kurs). Der Free Cash Flow spielt für beide Aspekte eine maßgebliche Rolle. Im ersten Fall begrenzt er – abzüglich des erforderlichen Kapitaldienstes – die ohne Aufnahme von Darlehen ausschüttbare Geldmenge. Im zweiten Fall bildet er die Berechnungsgrundlage für den Erwartungswert, zu dem die Anteile des Unternehmens zukünftig veräußert werden können. Die dabei vorwiegend eingesetzte Methode ist das sogenannte „Discounted Cash Flow (DCF)-Verfahren“. Sehr vereinfacht verknüpft es die erwartete Erwirtschaftung von Free Cash Flow der kommenden Jahre mit der Einschätzung des spezifischen Risikos, den ein Investor beim Kauf der Anteile (Aktien) eines Unternehmens eingeht:

In der Praxis

In der Praxis werden meist komplexere Berechnungen durchgeführt. Die Abschätzung des Free Cash Flow erfolgt normalerweise auf der Grundlage von Planungen für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren und einer Trendbetrachtung für den Folgeraum. Der risikoadäquate Zinssatz wird mithilfe von Vergleichen der Kursbewegungen des eigenen Unternehmens mit den durchschnittlichen Bewegungen der relevanten Branche unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und der zu zahlenden Steuern ermittelt. Außerdem werden der geplante Verschuldungsgrad und die Entwicklung der Fremdkapitalzinsen einbezogen. Kritiker bezweifeln allerdings, ob angesichts der Ungewissheit zukünftiger Entwicklungen der Fehler der Basisdaten die angestrebte Genauigkeit solch komplexer Berechnungen tatsächlich erlaubt. Sofern die Kritiker „recht haben“, ist die obige grob vereinfachte Faustformel als schnelle Orientierung eher zu empfehlen.

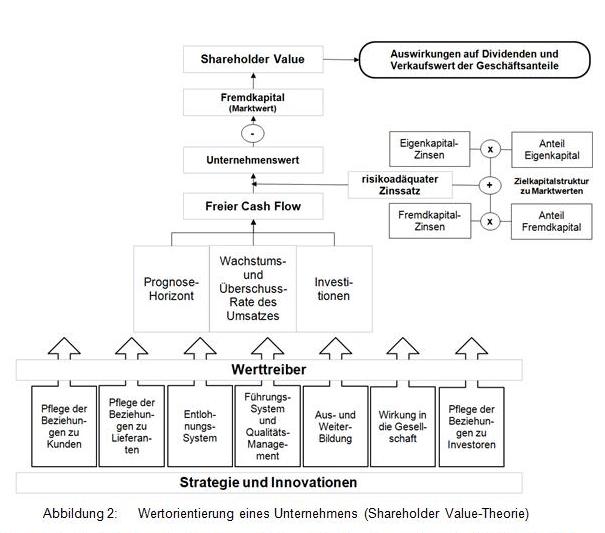

Die auf der Börsenkultur beruhende Führung von Unternehmen als Finanzanlage fand in den letzten 20 Jahren vor allem durch die 1986 von Alfred Rappaport veröffentlichte Theorie zum „Shareholder Value“ weltweite Verbreitung. Damals traf Rappaport den Nerv der Zeit: Die Welle der Computerisierung und der Internet-gebundenen New Economy hatte gerade begonnen. Viele Firmengründungen versprachen durch ihre Börsenkapitalisierung eine schnelle und hohe Verwertung des eingesetzten Kapitals. Aufgrund der gegenseitigen Abhängigkeit von Eigentümern (Shareholdern) und anderen Anspruchsgruppen (Stakeholdern) erschien es äußerst hilfreich, dass sich im Rahmen einer Partnerschaft alle für die Wertsteigerung ihres Unternehmens einsetzen. Rappaport definierte den Shareholder Value als Marktwert des Eigenkapitals (Unternehmenswert abzüglich Fremdkapital). Aus dem auf dieser Basis „errechneten“ Kurswert der entsprechenden Aktie (s.o.) multipliziert mit der Summe der gehaltenen Anteile besteht der Vermögenswert (Value), den ein Anteilseigner (Shareholder) einer Aktiengesellschaft verbuchen kann.

Eine auf den Shareholder Value ausgerichtete Unternehmenspolitik wird demnach versuchen, den Kurswert der Aktien zu maximieren. Dabei unterstellt die Theorie, dass ein Unternehmen auch den Interessen aller anderen Anspruchsgruppen (Stakeholdern) dient, wenn es sich an den Interessen der Anteilseigner orientiert. Außerdem wird als implizite Bedingung vorausgesetzt, dass eine Steigerung des Shareholder Values eine langfristige Entfaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens einschließt. Für diesen Zweck gilt es, die erforderlichen Werttreiber (vor allem Humanpotenzial, Innovationen, Kommunikation und Beziehungen) zu identifizieren und konsequent zu entwickeln.

Die Praxis ist der Theorie allerdings nicht gefolgt. Insbesondere institutionelle Anleger erhoben den Shareholder Value zur bevorzugten Konzeption für kurzfristige Wertsteigerungen. Denn für diese sehr einflussreiche Gruppe des Finanzkapitals besteht der Zweck ihrer Organisationen darin, möglichst schnell das eingelegte Geld ihrer Kunden mit einem hohen Prozentsatz zu vermehren. Insofern ist der kurzfristig ausschüttbare Free Cash Flow und der auf dieser Basis berechnete Veräußerungswert der gehaltenen Geschäftsanteile das ultimative Erfolgskriterium – weitgehend unabhängig davon, ob es den beherrschten Unternehmen langfristig nutzt oder schadet und ebenso unabhängig von den Auswirkungen auf die übrigen Stakeholder, die Umwelt oder die Gesellschaft. Das hat die theoretische Verknüpfung von Shareholder Value und Werttreibern praktisch ad absurdum geführt und ins Gegenteil verkehrt – es öffnete einer Entwicklung Tür und Tor, die das internationale Finanz- und Wirtschaftssystem bis heute schwer erschüttert. Friedmund Malik sprach deshalb bereits im Jahre 2005 von der Shareholder-Value-Doktrin als der „schädlichste(n) und gefährlichste(n) Entwicklung der letzten zehn bis fünfzehn Jahre und zwar in jeder Dimension: für das Unternehmen selbst, für seine Gesellschafter und für die Wirtschaft als Ganzes“.

Ersteinstellende Autoren

Walter Schmidt, www.scorecard.de [1]

Rainer Vieregge, www.4egge4you.de [2]