Shareholder Value

Aus ControllingWiki

Dieses Stichwort fügt sich ein in Methoden, die gerne auch unter dem Sammelausdruck wertorientierte Betriebswirtschaft, wertorientierte Unternehmensführung oder Value Based Management diskutiert werden. Im Mittelpunkt des Interesses stehen der Economic Value Added (EVA) ™ (nach Stern/Stewart) und eben der Shareholder Value (Initial-Autor Alfred Rappaport).

Inhaltsverzeichnis

Zentrale Frage: Was ist ein Unternehmen wert?

Die Idee des SHV entstand in den USA als Resultat einer vehementen Kritik an „herkömmlichen“ Bewertungsgrößen wie Gewinn pro Aktie oder Return on Investment (ROI). Es gibt eine Reihe von stichhaltigen Gründen, warum buchhalterische Gewinngrößen nicht geeignet sind, Veränderungen des ökonomischen Unternehmenswertes zu messen, z.B.

- Bilanzierungsregeln (Bemessung von Abschreibungen, Rückstellungen, stille Reserven, immaterielle Vermögenswerte) beeinflussen den Periodenerfolg.

- Risiken – sowohl operative als auch das der Kapitalstruktur – werden nicht ausreichend berücksichtigt.

- Zahlungsströme aus Investitionen in Anlage- oder Umlaufvermögen werden nicht berücksichtigt.

- Der Gewinn als statische Größe vernachlässigt den Zeitwert des Geldes.

Der Shareholder Value (SHV) basiert auf der Kapitalwertmethode. Zu seinem Verständnis ist es daher notwendig, das Wesen dieses dynamischen Investitionsrechenverfahrens zu verstehen. Eine Investition wird als Auszahlung im Zeitpunkt t = 0 aufgefasst, die in Zukunft (in den Perioden t = 1...n) Einzahlungsüberschüsse verursacht. Um diese zu verschiedenen Zeitpunkten anfallenden Einzahlungs¬überschüsse miteinander vergleichbar machen zu können, werden sie mittels eines Diskontierungszinssatzes auf heute (t = 0) bezogen („gebarwertet“).

Diese Zeitpräferenz oder Zeitwertigkeit des Geldes spiegelt sich im Zinssatz wider, der die Kosten des eingesetzten Kapitals darstellt. Die Kosten des Kapitals sollen der Periodenrendite einer Alternativinvestition entsprechen. Sobald die kumulierten Barwerte der Einzahlungsüberschüsse die Anfangsauszahlung überschreiten, ist Wiedereinbringung erreicht (Payback-Zeit; Amortisationsdauer). Eine Investition ist also dann lohnend, wenn die mit einem Kalkulationszinssatz diskontierten Einzahlungsüberschüsse die Anfangsauszahlung übersteigen (DCF-Methode: Discounted Cash Flow).

Free Cash Flow als Erfolgsmaßstab

Ausgangspunkt ist die Ermittlung eines operativen Ergebnisses (Operating Profit, EBIT). Dies kann aus dem internen Rechnungswesen nach dem Schema der stufenweisen Deckungsbeitragsrechnung oder aber aus dem externen Rechnungs¬wesen nach dem Schema der Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamt- bzw. Umsatzkostenverfahren) geschehen: Bei der Anwendung der DB-Rechnung ist zu berücksichtigen, dass sämtliche evtl. verwendeten kalkulatorischen Größen zu eliminieren sind. Leitet man das EBIT aus der Gewinn- und Verlustrechnung ab, dürfen keine Ergebnisse aus Beteiligungen, außerordentlicher oder nicht betriebsnotwendiger Tätigkeit enthalten sein. So stehen zwar außerordentliche Erträge aus der Veräußerung oder Vermietung nicht betriebsnotwendiger Ver¬mögensgegenstände den Investoren für Ausschüttungen zur Verfügung (und erhöhen mithin den Unternehmenswert), müssen aber in der DCF-Rechnung separat dargestellt und zum Barwert der operativen Free Cash Flows hinzuaddiert werden.

Im zweiten Schritt muss nun das operative Ergebnis zu einer geeigneten Cash Flow-Größe umgebaut werden. Dies geschieht nach der Logik einer modifizierten Kapitalflussrechnung:

| Operatives Ergebnis (EBIT) |

| - Ertragsteuern (adaptiert, d.h. auf EBIT bezogen!) |

| = Operatives Ergebnis (vor Zinsen, aber nach Steuern,NOPAT/Net Operating Profit After Tax) |

| + Abschreibungen auf das Anlagevermögen |

| + Zuführung zu langfristigen Rückstellungen |

| = Brutto Cash Flow |

| - Investitionen in das Anlagevermögen |

| - Investitionen in Net Working Capital (NWC oder NUV/Nettoumlaufvermögen: Vorräte, |

| Forderungen, saldiert mit Kreditoren, erhaltenen Anzahlungen) |

| = OPERATIVER FREE CASH FLOW |

Der Free Cash Flow ist rein operativer Natur. Er enthält weder Zinsaufwendungen oder Dividendenzahlungen noch Kredittilgungen oder Kapitalaufstockungen. Auch den Steuerspareffekt der Fremdfinanzierung (Zinsen sind vom Grundsatz her steuerlich abzugsfähig) berücksichtigt er nicht. Stattdessen wird nachher im Diskontierungszinssatz eine entsprechende Modifikation („Tax Shield“) vorgenommen. Diese Finanzierungsneutralität des Free Cash Flows verdeutlicht die Philosophie, das Unternehmen gedanklich aufzuteilen in einen operativen Bereich, für den die zukünftigen Free Cash Flows geplant werden, und einen Finanzierungsbereich, der im Kapitalkostensatz abgebildet wird.

Die wohl größte Schwierigkeit bei der SHV-Methode resultiert aus der Tatsache, dass das zu bewertende Unternehmen im Gegensatz zu einem einzelnen Vermögensgegenstand in der Regel keine vordefinierte Nutzungsdauer hat. Dieses Problem versucht man dadurch zu lösen, dass man den Unternehmenswert auf (in der Regel) zwei Perioden aufteilt: Den Unternehmenswert resultierend aus einem Detailplanungszeitraum (3-10 Jahre) und aus der Zeit danach („Endwert“ bzw. „Terminal Value“). Der Terminal Value resultiert aus der Schätzung von (konstanten oder leicht steigenden) Free Cash Flows, die das Unternehmen in einer Art Gleichgewichtszustand erzielen kann, d.h. nachdem sämtliche Restrukturierungen bewältigt, Synergien gehoben und Expansionsstrategien durchgeführt worden sind. Er wird errechnet als ewige Rente aus diesen „normalisierten“ Free Cash Flows.

Die Ermittlung des Diskontierungszinssatzes

Die bislang ermittelten Free Cash Flows stellen Zahlungsströme dar, die den Investoren in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Um den Wert zu ermitteln, den diese Zahlungsströme heute für die Kapitalgeber haben, sind sie mit einem geeigneten Diskontierungszinssatz abzuzinsen. Dabei müssen Zähler und Nenner des Bewertungsmodells konsequent aufeinander abgestimmt sein. In der Regel (Ausnahme: Bankbranche) wird ein Free Cash Flow ermittelt, der Eigen- und Fremdkapitalgebern zur Entnahme dient. Daher wird der Nenner angesetzt als Mischzinssatz von Eigen- und Fremdmitteln unter Berücksichtigung der Kapitalstruktur („Weighted Average Cost of Capital: WACC“). Der DCF-Ansatz zeichnet sich hierbei durch konsequente Kapitalmarktorientierung aus: Die Kapitalkosten bemessen sich an der Verzinsung, die ein Anleger am Kapitalmarkt für eine alternative Investition in derselben Risikoklasse erzielen kann („Capital Asset Pricing Model: CAPM“). Es gilt:

WACC (in %) = rEK x EK/GK + rFK x (1-t) x FK/GK

rEK bzw. rFK = Renditeforderung der Eigen-/Fremdkapitalgeber EK/GK bzw. FK/GK = Eigen- bzw. Fremdkapitalquote t = Steuersatz des Unternehmens.

Eher unproblematisch zu ermitteln ist der zweite Summand der Formel: Die Renditeforderung der Fremdkapitalgeber (als Kredit- oder Anleihezins) wird multipliziert mit dem Anteil des Fremdkapitals. Obwohl das SHV-Verfahren sich (theoretisch) an Marktwerten orientiert, wird in der Regel der Buchwert des Fremdkapitals angesetzt. Das Ganze wird noch mit dem Tax Shield multipliziert, um die steuerliche Abzugsfähigkeit der Zinsen zu berücksichtigen. Damit wird der beim Free Cash Flow gemachte „Fehler“ wieder korrigiert.

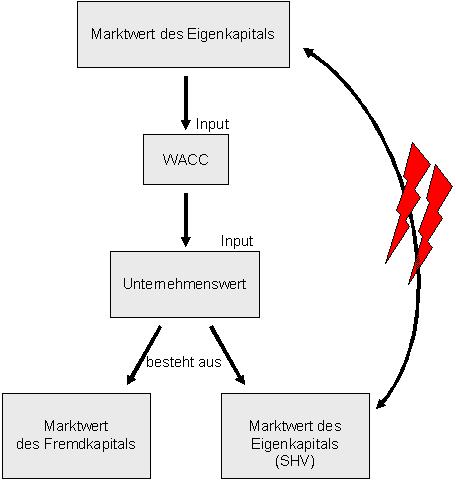

Wesentlich komplexer und auch umstrittener ist allerdings der erste Summand. Das beginnt wieder beim geforderten Ansatz des Eigenkapitals zu Marktwerten (der Investor will nicht den ursprünglichen Buchwert in der Bilanz verzinst haben, sondern das, was er einsetzt; also den Marktwert). Nun ist aber der Marktwert des Eigenkapitals das Ergebnis der Rechnung (Shareholder Value), nicht schon dessen Bestandteil. Ein klassischer Zirkelschluss also, der in der Praxis durch Iteration oder Vorgabe einer Zielkapitalstruktur gelöst wird.

Abbildung: Shareholder Value - Zirkelschlussproblem

Gravierender sind die Schwierigkeiten, die bei der Ermittlung der Renditeforderung der Eigenkapitalgeber auftauchen. Diese setzt sich zusammen aus einer risikolosen Verzinsung, wie sie aus einer Alternativinvestition in z.B. Staatsanleihen erzielbar ist, und einem Risikozuschlag. Er wird von den Anteilseignern verlangt, weil sie eine schwankende und von der Ertragslage des Unternehmens abhängige Ausschüttung erhalten, auf die außerdem - im Gegensatz zu Zins und Tilgung bei Fremdkapital – kein Rechtsanspruch besteht. Es gilt:

rEK = i + β x (rM – i)

rEK = Eigenkapitalkosten i = risikoloser Zins rM = Aktienmarktrendite (risikobehaftet) β = Risikofaktor des Unternehmens (Beta)

Der Risikozuschlag setzt sich zusammen einmal aus der Marktrisikoprämie (rM – i), also der Differenz von Aktienmarktrendite (z.B. DAX) und risikoloser Verzinsung. Sie gibt an, wie viel Rendite ein Investor im Durchschnitt der Vergangenheit mehr erzielen konnte, wenn er sein Geld in Aktien anstatt in sicheren Staatspapieren angelegt hat. Üblicherweise liegt die Marktrisikoprämie bei etwa 3-5%.

Der Risikofaktor β ist eine statistische Kennziffer, die beschreibt, in welchem Ausmaß der Kurs einer Aktie die Schwankungen des Gesamtmarktes in einem bestimmten Zeitraum nachvollzieht, d.h. er setzt die Schwankungen der Aktie ins Verhältnis zu den Schwankungen des Gesamtmarktes. Daher wird er auch als Volatilitätsmaß bezeichnet. Beta-Faktoren werden tagesaktuell veröffentlicht in Wirtschaftszeitungen oder im Internet.

Ist der Beta-Faktor größer als 1, reagiert der Kurs der Aktie im Verhältnis zum Gesamtmaß überproportional. Steigt etwa der Markt um 1%, der Kurs der Aktie dagegen um 1,2%, ist der Beta-Faktor 1,2. Das Papier hat eine überdurchschnittliche Volatilität. Je höher der Beta-Faktor (also die Schwankungsbreite), desto höher das Risiko bzw. die Chance des Investors und desto höher die geforderte Risikoprämie.

Für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen gibt es zwei Möglichkeiten, ein Beta herzuleiten. Entweder man sucht sich vergleichbare börsennotierte Unternehmen („peer group“) oder aber man nimmt anhand von Risikotreibern (z.B. Konjunkturabhängigkeit, Schnelligkeit des technischen Fortschritts, Wettbewerbssituation, Kapitalstruktur etc.) selbst eine Einschätzung des Risikos (im Vergleich zum Markt) vor.

An dieser Stelle sei eine Warnung vor zuviel „Methodenperfektionismus“ angebracht: Trotz der Scheingenauigkeit, den WACC auf zwei Nachkommastellen exakt berechnen zu können, enthält er eine Vielzahl von „Gestaltungsmöglichkeiten“. Einen objektiv richtigen Kalkulationszinsfuß gibt es nicht. Wichtiger als die theoretisch fundierte Ermittlung des letzten Hundertstels ist die stringente Anwendung des Zinssatzes. Und bei allem Rechnen nicht vergessen, die Plausibilität der Free Cash Flows zu prüfen!

SHV als Ergebnis einer ganzheitlichen Planung

Die Idee des SHV ermöglicht uns bei einer Entscheidung über die Umsetzung einer Strategie den Rückgriff auf hard facts. Die hard facts sind die Auswirkungen der jeweiligen Strategie auf den Unternehmenswert. Insofern ist SHV keine „abgehobene Wolkenschieberei promovierter und unter¬beschäftigter Stabskräfte“ (Zitat Unternehmensvorstand). Dafür zu sorgen, dass man als Firma nicht die Bodenhaftung verliert, ist wichtiger Teil des Controller-Jobs. Der Controller muss mit seiner „Kernkompetenz Rechnen“ erreichen, dass es nicht bei bunten Portfolio-Bildern bleibt, sondern dass sie auch in entsprechende Absatzzahlen, Verkaufspreise und letztendlich Free Cash Flows umgesetzt werden. Nur ein ganzheitlich denkender und zuständiger Controller kann diese „Nahtstelle“ strategisch/operativ zusammenhalten und plausibilisieren, ob die eher qualitativen strategischen Aussagen zu den Zahlen der Mehrjahresplanung der Free Cash Flows passen.

Die Qualität der SHV-Rechnung hängt von der Fähigkeit des Bewerters ab, das Prognoseproblem in den Griff zu kriegen. Die daraus folgende Subjektivität wird der Methodik oft angelastet, ist aber zugleich eine ihrer größten Stärken. Denn der Bewerter hat die Möglichkeit, seine individuellen Strategien (Stärken/Schwächen/Chancen/Risiken) in der Planung der Free Cash Flows abzu¬bilden. Einen objektiven – d.h. für alle gleichen - Unternehmenswert kann es somit gar nicht geben.

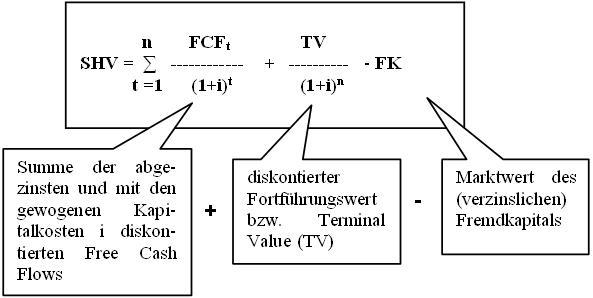

Mathematisch ergibt sich der SHV als:

Der Shareholder Value stellt einen Euro- bzw. Dollarbetrag dar, der den Marktwert des Eigenkapitals des bewerteten Unternehmens symbolisiert. Dividiert man diesen Wert durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien, so erhält man den potenziellen Aktienkurs der Gesellschaft.

Quelle

Controller Handbuch, 6. Auflage neu geschrieben, Verlag für ControllingWissen AG, Offenburg, 2008

Ersteinstellende Autoren

Albrecht Deyhle, Controller Akademie

Gerhard Radinger, Controller Akademie